環境事業支部

環境事業支部の組合員が働く職場は、廃棄物の収集・運搬・処理・処分に係る業務だけでなく、ごみ減量やまちの美化、斎場業務など多岐にわたっており、市民の皆さんの安全で衛生的な生活環境を守っています。

環境事業支部の組合員が働く職場は、廃棄物の収集・運搬・処理・処分に係る業務だけでなく、ごみ減量やまちの美化、斎場業務など多岐にわたっており、市民の皆さんの安全で衛生的な生活環境を守っています。

市内10カ所の環境事業センター(出張所を含む)では、家庭から排出されたごみの収集運搬を主な業務としながら、まち美化や減量・リサイクル推進に向けた啓発業務等も行っています。収集業務は、普通ごみ、資源ごみ、プラスチック資源、古紙・衣類、粗大ごみに分かれており、普通ごみや資源ごみ等は定曜日・定時収集が行われ、収集頻度や時間帯、周知方法等については市民からの要望等を受けて、労使協議の上で都度改善を行ってきています。また、普通ごみ収集は直営で実施していますが、その他は段階的に民間委託化が進められており、委託業者の研修や指導を現業職員が行っています。

市民の皆さんに清潔なまちで暮らしていただくことを基本に、国際都市・観光都市の様相を呈している市域のまち美化の推進として不法投棄されたごみの収集だけでなく、地域と連携した取り組みを行い不法投棄防止に努めています。また、適正処理の推進として、体温計や蛍光灯管などの水銀使用廃製品や乾電池・リチウムイオン等の充電池、小型家電、インクカートリッジの拠点回収を行いながら、蛍光灯管やリチウムイオンバッテリー、マタニティウェア・子供服等については個別訪問回収を実施し、マタニティウェア・子供服はリユースの観点から環境事業センターなどで展示提供をしています。

核家族化や高齢化社会の進展に加えて阪神淡路大震災を教訓としつつ、環境と福祉の連携を背景に、組合からの提案により始まった「ふれあい収集」は、大阪から全国の自治体に広がっている状況にあり、環境省は「高齢者のごみ出し支援制度導入の手引き」を取りまとめるとともに、総務省は「高齢者等世帯に対するごみ出し支援」に対する措置を行っています。さらに、粗大ごみの持ち出しや安否確認通報サービスなど、公務労働者だからこそ可能な事業の推進とあわせて積極的に政策提案に取り組んでいます。また、市内全域を走行する私たちの作業形態を活かし、児童の安全を守るとともに犯罪や事故の未然防止を目的に「ふれあいあんしんパトロール」を実施しています。さらに、事故や体調不良の方を発見した際の対応のため、組合員全員が「普通救命講習」を受講し、万が一の時に備えています。

ごみ収集事業の円滑な遂行には人員の確保と同時に適正な機材が不可欠であり、大阪市では業務用車両の整備を直営で実施しています。各環境事業センターには、車両整備担当の組合員が配置され、日々の点検や整備が行われています。また、南部環境事業センターでは後部架装の整備及び車検整備等も行われています。

近年、頻発する自然災害発生時には、労使協議を行い組合員の安全を確保したうえで、全国各地へ支援隊を派遣しています。日々の作業で培った技術・技能に加え、これまでの支援隊派遣の経験を最大限に発揮し、現地の復旧・復興に寄与しており、内外から高い評価を得ています。

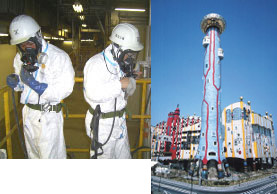

収集されたごみは、6カ所の焼却工場で処理しています。焼却工場は2015年から一部事務組合化され、大阪市・八尾市・守口市・松原市の4市の家庭から出るごみを処理しています。焼却できない不燃物は舞洲工場破砕設備で処理しています。焼却工場では、ごみの受入れと、24時間体制で焼却処理、運転・維持管理、プラント補修整備を行っています。2009年4月からはごみ減量の推進に向け、産業廃棄物の適正処理をめざし、ごみ搬入物展開検査を始め、受け入れ基準を満たさないごみを搬入禁止にしています。

収集されたごみは、6カ所の焼却工場で処理しています。焼却工場は2015年から一部事務組合化され、大阪市・八尾市・守口市・松原市の4市の家庭から出るごみを処理しています。焼却できない不燃物は舞洲工場破砕設備で処理しています。焼却工場では、ごみの受入れと、24時間体制で焼却処理、運転・維持管理、プラント補修整備を行っています。2009年4月からはごみ減量の推進に向け、産業廃棄物の適正処理をめざし、ごみ搬入物展開検査を始め、受け入れ基準を満たさないごみを搬入禁止にしています。

全工場の現業職員を中心にISO14001を取得し、環境負荷の低減に努めています。また、市民の皆さんの生活環境を守るため、公害対策としてダイオキシン類の削減など万全の対策を行っています。

さらに、焼却したときに発生する熱をエネルギーとして回収する余熱利用(サーマルリサイクル)も行っています。概ね全市の小学校4年生を対象に、市教育委員会と協力しながら焼却工場の見学を実施しています。見学順路には焼却工場のシステムや現場での炉内作業などをパネル展示し、環境問題、人権問題を学習しています。

焼却工場の灰や汚泥などの残さいは北港処分地・大阪湾フェニックスセンターにて埋め立て処分しています。

大阪市内には瓜破斎場をはじめ5カ所の火葬場があります。瓜破斎場は直営ですが、その他の斎場は委託化され、指定管理者制度により運営されています。火葬は人が最後に迎える儀式であり、職員として、遺族の感情に配慮して厳かで丁寧な作業を行っています。

大阪市内には瓜破斎場をはじめ5カ所の火葬場があります。瓜破斎場は直営ですが、その他の斎場は委託化され、指定管理者制度により運営されています。火葬は人が最後に迎える儀式であり、職員として、遺族の感情に配慮して厳かで丁寧な作業を行っています。

中浜流注場の業務は、廃棄物処理法において、し尿や浄化槽汚泥を一般廃棄物に分類しているように清掃事業の根幹をなす重要な廃棄物処理業務です。とりわけ、南海トラフ地震などの発災時には仮設トイレ等が多数設置されると予測されるため、引き続き、安定した事業運営が求められています。また、市内43カ所の公衆トイレを市民の皆さんが気持ちよく利用できるように、維持管理業務も行っています。

現業労働者による自主的な事業の確立を見据えて、現場を熟知し住民生活と直結している私たちの意見を施策に反映させるため、本課へ現業職員を配置しています。住民ニーズを的確にとらえた公共サービスの提供と、さらなる現業管理体制の拡充に向けて、現業職員が持つ知識・技能・経験を活かした政策提言の取り組みを展開しています。

環境事業支部のあゆみ

1929年(昭和4年)環境事業支部の運動は、当時大阪市保険部に所属していました。その年の6月に焼却労働者によって労働組合作りが潜行的に進められ、9月23日大阪清掃労働組合として結成されました。

戦後の運動は1946年(昭和21年)に始まり、支部役員体制の確立、組合員も1949年(昭和24年)には約1400人となり、最低生活を保障する賃金獲得、越年賃金要求、清掃事業の特異性による手当要求、作業被服、地下足袋、労務加配米などの増支給、行政整理対策等について、清掃局長交渉が行なわれましたが、これらの諸問題は大阪清掃だけの問題だけでなく全都市共通課題でもありました。

大阪市清掃労働者においては、職員と現業労働者という立場、処遇、労働条件等のあらゆる面で違いがあることから、1965年(昭和40年)11月19日に大阪清掃職従協議会が結成されました。結成の方向は、第1次清掃事業改善闘争によって、中央での清掃法の改正、予算の獲得、地方での清掃手当の引き上げ、施設改善、作業改善等の成果があったものの、今まで日陰におかれてきた清掃行政、清掃労働者の労働条件の改善、住民の清掃事業に対する関心を高めるなどの取り組み成果をさらに延ばし、住民の生活環境を守ると同時に、清掃労働者の経済的、社会的地位の向上を勝ち取るために、決意を新たに取り組まれました。

幾多の清掃事業改善闘争の取り組み

大阪市における清掃事業は、1947年(昭和22年)7月、大阪市に清掃局が誕生しました。当時は敗戦と街の荒廃がありましたが、戦時に一時中止していた清掃事業も全市で再開されました。以後、都市への著しい人口集中、産業の発展に伴う工場集中の進行などで、都市清掃事業は行き詰まっていました。あわせて、自治体行政としても、都市住民の生活にとって欠くことのできない事業だといわれながら、実際には日の当たらない事業として前近代的な状態に放置されていました。また、清掃労働者の労働条件は、事業の前近代性とあわせ、極めて劣悪なもので、賃金、手当は現業部門の中でも一段低く、労働内容は、重労働、不快労働で職場環境は最低の状態でありました。

こうした清掃事業の抜本的改善をめざして、1961年(昭和36年)大阪清掃支部協議会を中心に、予算闘争として、ごみの週2回収集、し尿の月2回汲み取り、増員、労働条件改善、機械工場、機材、事務所、詰所改善等、清掃事業に対する行政姿勢の転換など政策闘争として取り組み、共闘組織として総評、住民組織、市会各会派への要請、街頭、個別署名活動、対市交渉を行ない、1962年度に予算措置を勝ち取りました。この大阪の闘いが先駆的な闘いとなり、1962年(昭和37年)自治労山口大会で清掃事業改善闘争方針を決定し、大会後、闘争本部を設置し、総評・社会党にも働きかけ初めて3者による“清掃事業改善闘争中央対策委員会”を設けられました。

自治労本部は、(1)市民のための清掃事業を確立する。そのため国、自治体の重点事業にさせ、大幅な予算措置を講じさせる。(2)清掃労働者の賃金労働条件を改善し経済的、社会的地位を向上させる政策的闘争として、具体的な取り組みが展開され、全国的統一行動、政府、自治体交渉の積み重ねにより、各都市で大きな成果を挙げることとなりました。大阪では、清掃予算の増額、機械式焼却工場の建設、パッカー車導入、バキューム車化等の清掃事業の改善、職場環境改善、諸手当改善等の労働条件改善についても大きな成果を挙げました。また、第1次清掃事業改善闘争は、自らの賃金労働条件改善だけでなく“住民のための清掃事業の確立”という市民的課題分野に運動・領域を広げ、政策闘争として闘いが展開されました。

第2次清掃事業改善闘争では、1970年(昭和45年)清掃法が全面改正され、都市の清掃事業が産業廃棄物を含む廃棄物全体の処理体系の確認とともに、それぞれの守備範囲や行政体制の確立が急務となりました。大阪では、清掃事業の行政水準は他都市より低く、その責任を清掃労働者に転嫁しようとする動きの中で、市民の意識は多様化し、行政サービスの充実を求める一方で、施設建設、車両の通行に反対するなどの状況にありました。

1973年(昭和48年)、労働組合はこれらの状況を打開するため、清掃事業全体を見渡し“廃棄物無視”“清掃行政軽視”“清掃労働者蔑視”の状況を統一的に捕らえて運動展開を図ることが重要とし、清掃労働者の社会的地位向上、清掃差別撤廃等を勝ち取るために、自治労・大阪市労連、職従両本部の対市交渉や大阪清掃における、対市民ビラの配布、大衆行動を背景にした対局交渉、1972年12月14日の対市交渉で、市側回答を引き出し一定の集約が行われました。

1974年には、事業改善の具体課題として、事業全体の改善と待遇改善について協議を重ね、直営業務堅持を基本に、市民ニーズに合わせた清掃事業の充実、拡大、清掃調整給獲得等、事業全般にわたる改善と労働条件の獲得が図られました。

1983年には「第3期清掃事業改善闘争」を提起し、労働組合自らが市民生活を守り、生活環境の保全を推進することを基本とした廃棄物行政の確立をめざし、定曜日収集をはじめとした廃棄物行政の充実により、市民ニーズへの対応がされてきました。以後も、「清掃直営化闘争を強化し、住民参加の清掃事業の確立、労働条件の改善、清掃差別の撤廃をかちとろう!」をスローガンにし、「第4期清掃事業改善闘争」が提起・実践され、1993年には「第5期清掃事業改善闘争」を提起し、「廃棄物の急激な増量などの変化や社会・経済が急速に大きく変化する中で、大阪市における廃棄物行政の充実を求めるだけでなく、社会・経済システムの中から廃棄物を見据えて、自分たちの仕事のありようについても見なおす」として取り組みが進められてきました。

1991年の廃棄物処理法改正以降、幾多にわたる廃棄物に関わる法律改正・見直し、個別関連法の制定、2000年の「循環型社会形成法」の制定により、環境保全・資源循環型社会の構築に向けた3Rの推進、ごみ減量・リサイクル施策などの推進とともに、時代にあった業務執行体制の確立をめざすこととしています。

部落問題研究会の取り組み

1969年(昭和44年)12月、当時の部落解放運動が大きく発展するなか、大阪市職・従環境事業局支部(大阪清掃)は、部落問題研究会(部落研)を組織しました。部落研は、部落差別をなくす闘いに労働組合、労働者がどのように取り組んだらよいのかということを研究すると同時に、清掃労働者に対する清掃差別について取り組むという問題意識を持ち、部落差別撤廃へむけて、部落解放府民共闘に結集して進めてきました。

以後、自らの清掃差別の取り組みは職業差別であり、その固有の差別の歴史や原因を持っていることを明らかにしながら、清掃労働者の社会的、経済的地位の向上をめざし、差別解消につなげる運動へと進められてきました。

部落研は、1989年、20周年を迎えましたが、部落差別をはじめとして自らの清掃職業差別の解消をめざし、清掃事業改善闘争にも中心的にかかわる一方で、副読本の作成、清掃差別をなくする手引書の作成にも取り組んできました。こうした取り組みを通して、感性に訴える活動を強化することとし、清掃差別、部落差別を題材とした演劇を清掃労働者自らが演じ、組織内外への啓発活動に取り組みや活動の支えとしての清掃労働者歌への取り組みなど、あらゆる差別をなくす闘いが進められてきました。

感性に訴える演劇は、劇団”もえる“を旗揚げし、2007年まで22回にわたる上演を組織内外で行い、部落差別、清掃差別撤廃への成果を挙げることとなりました。2007年には「人権問題研究会」と改称し、前身の部落研から引き続いて、部落解放運動に学びつつ、部落差別撤廃、清掃差別撤廃をはじめ、あらゆる差別の撤廃に向け、人権活動への参加、学習会の開催など、継続的に運動の前進を図っています。